數(shù)十億元投資只為一張入場(chǎng)券 工廠實(shí)探機(jī)器人“神經(jīng)”制造如何突圍

在當(dāng)今全球制造業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中,機(jī)器人技術(shù)已成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵力量。從傳統(tǒng)機(jī)械制造向智能機(jī)器人“神經(jīng)”制造轉(zhuǎn)型,并非易事。數(shù)十億元的投資,往往只為換取一張進(jìn)入高端機(jī)器人領(lǐng)域的入場(chǎng)券。本文通過(guò)實(shí)地探訪工廠,解析機(jī)器人“神經(jīng)”制造在機(jī)械制造中的突圍路徑。

一、機(jī)器人“神經(jīng)”制造的內(nèi)涵與挑戰(zhàn)

機(jī)器人“神經(jīng)”制造,指的是將人工智能、傳感器和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)融入機(jī)器人系統(tǒng),賦予其感知、學(xué)習(xí)和決策能力,從而提升制造效率和靈活性。與傳統(tǒng)機(jī)械制造相比,它要求更高的技術(shù)集成度和資金投入。據(jù)統(tǒng)計(jì),一家中型機(jī)器人制造企業(yè)前期研發(fā)和設(shè)備投入動(dòng)輒數(shù)十億元,主要用于算法開(kāi)發(fā)、硬件優(yōu)化和人才引進(jìn)。挑戰(zhàn)也隨之而來(lái):技術(shù)壁壘高、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大,以及傳統(tǒng)制造思維的慣性阻礙。

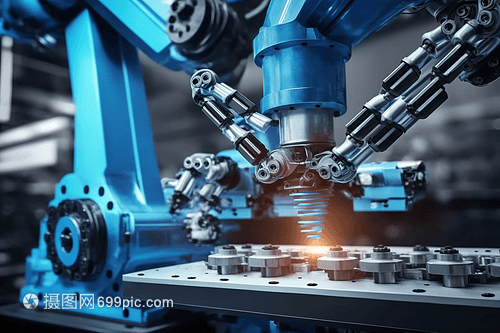

二、工廠實(shí)探:機(jī)器人的“神經(jīng)”系統(tǒng)如何運(yùn)作

在實(shí)地探訪中,我們走進(jìn)一家位于沿海工業(yè)區(qū)的機(jī)器人制造工廠。車(chē)間內(nèi),裝配線上的機(jī)器人手臂正通過(guò)內(nèi)置的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模塊,實(shí)時(shí)調(diào)整動(dòng)作軌跡,以適應(yīng)不同零件的加工需求。工程師介紹,這些“神經(jīng)”系統(tǒng)通過(guò)深度學(xué)習(xí),能從生產(chǎn)數(shù)據(jù)中識(shí)別模式,自主優(yōu)化操作流程。例如,在汽車(chē)零部件制造中,機(jī)器人能根據(jù)傳感器反饋,自動(dòng)修正焊接角度,將誤差控制在毫米級(jí)。這得益于前期數(shù)十億元的投資,用于部署高精度傳感器和云平臺(tái)。

三、突圍策略:從機(jī)械制造到智能“神經(jīng)”制造的轉(zhuǎn)型路徑

面對(duì)高額投資和技術(shù)門(mén)檻,機(jī)器人制造企業(yè)如何突圍?強(qiáng)化產(chǎn)學(xué)研合作是關(guān)鍵。通過(guò)聯(lián)合高校和研究機(jī)構(gòu),企業(yè)能加速算法研發(fā),降低試錯(cuò)成本。注重生態(tài)鏈整合。例如,與上下游企業(yè)共建智能制造平臺(tái),共享數(shù)據(jù)資源,提升整體效率。政府政策的支持也不可或缺,如稅收減免和補(bǔ)貼,能緩解資金壓力。實(shí)地案例顯示,一家本土企業(yè)通過(guò)引入神經(jīng)控制模塊,將生產(chǎn)效率提升30%,逐步在國(guó)際市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。

四、未來(lái)展望:機(jī)器人“神經(jīng)”制造的前景與思考

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展,機(jī)器人“神經(jīng)”制造將邁向更高水平。預(yù)測(cè)顯示,到2030年,全球智能機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億美元。但突圍之路仍需警惕風(fēng)險(xiǎn):過(guò)度依賴投資可能導(dǎo)致泡沫,技術(shù)迭代過(guò)快也考驗(yàn)企業(yè)的適應(yīng)能力。因此,企業(yè)需平衡創(chuàng)新與務(wù)實(shí),從機(jī)械制造的根基出發(fā),逐步融入“神經(jīng)”元素,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)突圍。

數(shù)十億元投資是機(jī)器人“神經(jīng)”制造的入場(chǎng)券,但真正的成功在于技術(shù)轉(zhuǎn)化與市場(chǎng)應(yīng)用。通過(guò)工廠實(shí)探,我們看到機(jī)械與智能的融合正開(kāi)啟制造新篇章。未來(lái),只有持續(xù)創(chuàng)新和協(xié)同合作,才能在這場(chǎng)突圍戰(zhàn)中勝出。

如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://www.hsflss.com/product/234.html

更新時(shí)間:2025-12-24 20:31:26